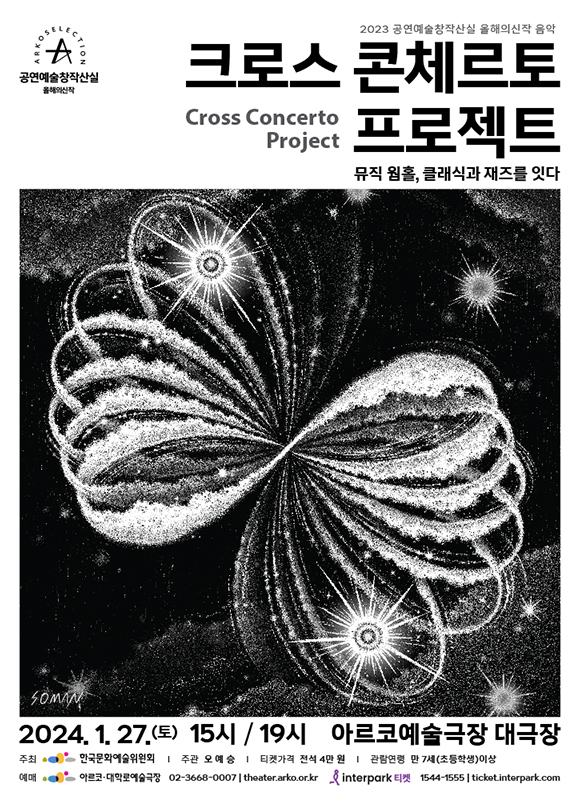

공연예술창작산실 올해의신작 ‘크로스 콘체르토 프로젝트’ 리뷰

각자의 영역에서 확장해오는 시도들

2024년 1월 27일(토) 아르코예술극장 대극장

‘크로스 콘체르트 프로젝트’는 한국문화예술위원회의 공연예술창작산실 올해의신작 음악 분야 선정작으로 “클래식과 재즈의 소통을 통해 새로운 음악을 제시”한다는 포부를 지닌 공연이다. 작곡가 오예승이 예술감독으로 기획 전반을 이끌었으며, 재즈 피아니스트 조윤성이 피아노 연주자 및 작곡가로 활약했다. 이외에도 콘트라베이스 전창민, 드럼 신동진, 일렉기타 오진원, 색소폰 신명섭이 재즈 앙상블로 무대 왼쪽에, 바이올린·비올라·첼로로 구성된 8명의 현악 앙상블이 무대 오른쪽에 배치되어 ‘재즈 vs 클래식’의 구도를 만들었다. 재즈 보컬리스트 박지우가 두 곡의 노래를 불렀고, 바이올리니스트 송정민이 독주자로 무대에 섰다.

전반적으로는 재즈 앙상블이 공연의 중심에 있되, 클래식 현악기가 곡마다 다른 형태로 추가되어 전체 음향을 만들었다. 총 여덟 곡이 연주된 가운데 오예승은 클래식의 세계에서 그리고 조윤성은 재즈의 세계에서 각기 다른 방식으로 그 영역을 확장하는 시도를 보여주었다.

클래식이라는 우산 아래에 재즈를 포섭한 오예승

오예승은 그의 작품 안에 재즈 연주자들이 즉흥연주를 할 수 있는 구간을 넣었다. 모든 음표를 정확하게 그리는 클래식 음악의 작곡 관습과는 사뭇 다른 방식이다. 그렇게 선보인 네 곡 중 두 곡에 재즈 보컬을 포함시켰으며, 이전의 개인작곡발표회에서 발표했던 곡 및 쇼케이스를 거친 작품을 다듬어 무대에 올렸다.

<물 밖으로 나온 물고기>는 2023년 초연됐던 곡으로 기존 연주와 비교해 악기 편성에서부터 음향까지 상당지점이 변화됐다. 특히 곡의 도입부는 ‘음악’과 ‘목소리’의 편집으로 재구성됐다. 작곡가가 머릿속에 떠올리고 지우고 다시 떠올린 작곡의 과정을 “그러면 이제 피아노, 스케일”, “여기에서는 첼로부터 시작을 하면”과 같은 멘트와 함께 제시했고, 사이사이 음악 모티브를 반복시켰다. 다만 해당 도입부는 본 음악과 별개의 부분으로 보기에도, 그렇다고 음악의 구성요소로 보기에도, 더 나아가 전체 공연의 인트로로 이해하기에도 약간 어색한 지점이 있었다. 특징적이었던 최초의 모티브는 선법으로 된 다섯 박의 길이였는데, 다른 반복단위를 갖는 성부와 결합함으로써 리듬적 복잡성을 만들었다. 화성은 느리게 흘렀고, 다양한 악기로 연주되는 각 성부가 마치 거미줄처럼 얽혀있었다. 특히 색소폰이 포함된 사운드가 근사한 무드를 창출했다.

<그대의 작은 가슴 안엔 시내가 있나요?>(Have you got a brook in your little heart?)에서는 보컬 박지우의 강렬한 음색이 인상적이었다. 6박의 리듬 위에 피아노·색소폰·기타·드럼이 비교적 느리게 흐르는 화성적 배경을 만들었는데, 이렇게 재즈 악기가 만든 음향이 유독 빈틈없이 단단한 느낌이었다. 한편으로는 자신만의 톤과 억양을 가진 보컬의 색채가 너무 강해 작품이 지닌 화성·리듬·구조 등이 어느 정도 가려진 측면도 있었다. 그럼에도 빠르게 연주되던 피아노 아르페지오, 그리고 길게 흐르던 색소폰 선율 등이 특유의 재즈적이면서도 나른한 분위기를 만들어냈다.

<렛 잇 플로우>(Let it flow)는 기타 솔로로 시작하는 도입부가 기억에 남는 곡이었다. ‘쓰여진 것’과 ‘쓰여지지 않은 것’을 토대로 음악이 진행됐는데, 전자는 주로 현악기 섹션의 선율을 중심으로 하는 반복적인 모티브로, 후자는 재즈 연주자들의 즉흥적인 솔로로 구현됐다. 느리게 흐르는 화성진행의 반복이 클라이맥스를 향해 서서히 고조되었기에, 관객도 그 흐름을 이해하며 즐길 수 있었다. 현악기 앙상블에 더해진 드럼 세트와 재즈 앙상블, 반복을 주요하게 활용하는 곡의 구조가 스티브 라이히(Steve Reich)의 작품을 연상시키기도 했다. <구덩이 – 하지만 그 위는 천국>(A Pit - But Heaven over it)은 보컬을 비롯하여 현악기와 재즈 앙상블 전체가 다 참여하는 곡이었다. 에밀리 디킨슨의 시를 토대로 했던 <그대의 작은 가슴 안엔 시내가 있나요?>와 연작 관계의 시를 활용했고, 가사가 지닌 독특한 리듬감을 그대로 살려 랩으로 만들었다. 낮음 음역에서 노래된 ‘랩’은 재즈와 클래식 영역 양쪽 모두에서 신선하게 느껴졌는데, 이렇게까지 결이 다른 요소들을 하나의 곡 안에 풀어낸 주조방식이 탁월하다는 생각이 들었다. 이제까지와는 구분되는 리듬과 함께 일종의 ‘흥’이 살아있던 음악으로서, 공연의 마지막 선곡으로 제격이었다.

클래식의 요소를 가져와 재즈의 영역을 넓힌 조윤성

재즈 피아니스트 조윤성은 아르헨티나의 부에노스아이레스에서 성장하고 수학한 독특한 이력을 지녔다. 그는 본인의 스타일을 드러내는 즉흥연주를 전곡에 걸쳐 선보이되, 작곡한 네 곡에서는 미리 계획한 구조를 전면에 배치하고 모티브 발전을 적극 활용했다. 이를 통해 재즈에 단단하게 기반한 곡이 ‘클래식적인 것’을 도구삼아 새로운 음향으로 거듭났다.

조윤성은 <새야새야 파트 II>에서 팻 매스니(Pat Metheny)를 연상시키는 세련된 스타일의 음악을 들려줬다. ‘새야새야’ 선율로 시작한 음악은 드럼, 기타, 색소폰의 솔로파트로 이어졌는데, 모든 구간에서 각 악기의 소리가 또렷하게 청취되어 이것이 바로 ‘재즈 앙상블’이라는 생각이 들었다. ‘새야새야’ 모티브를 발전시킨 점, 형식이 존재했다는 점, 무조의 섹션을 비롯해 조성적으로 독특한 화성진행을 등장시켰다는 점, 그리고 하나의 목표지점을 향해 긴장감을 비축해 밀어붙이는 진행을 보여줬다는 점이 인상적이었다. 이런 장치를 통해 이 곡은 재즈의 영역을 확장하고 있었다. <현의 제전>(Rite of String)에서는 현악기가 느린 대위선율을 연주하며 앙상블 후면의 사운드를 보강했고, 전면에서는 재즈 악기들이 기량을 뽐냈다. 작품 중반에는 콘트라베이스 솔로가 꽤 길게 펼쳐졌는데 개인연주자 고유의 음색과 작품에 대한 해석을 엿볼 수 있었다.

<이스파한의 왕자>(The Prince of Isfahan)에서는 악센트가 포함된 주선율이 강한 타격과 함께 탱고리듬을 전개했다. 특히 솔로 바이올린과 피아노가 서로 대위적 구도를 이루거나 혹은 동일한 선율을 함께 연주하곤 했는데, 음향을 마이크로 증폭시킨 바이올리니스트의 연주가 마치 록음악과 같은 표현력을 보여주었다. 다만 바이올린 선율 자체는 반복이 대부분이었고 비교적 변화가 적었기 때문에 곡 전체를 받쳐주는 거대한 페달 포인트처럼 들리기도 했다. <말라게냐 테마에 의한 환타지아>(Fantasia on a Theme of Malagueña)는 버르토크(B. Bartok)의 피아노곡을 연상케 하는 도입부의 화음연타가 특징적이었다. 프리지아 모드의 음계를 진행시키다가 갑자기 드럼이 등장해 음향을 이국적이고도 흥겹게 전환시킨 부분이 기억에 남는다. 그 순간만큼은 이 작품이 오롯이 ‘경계’에 관한 이야기를 하고 있는 것 같았다.

융합은 어떻게 이루어졌는가?

‘크로스 콘체르토 프로젝트’는 복합예술장르를 주로 공연하는 ‘아르코 예술극장’에서 관객을 만났다. 무대 좌우로는 재즈 악기와 클래식 악기가 나누어 자리했고, 모든 사운드는 마이크를 거쳐 출력됐다. 결과적으로 공연의 전반적인 사운드는 ‘재즈적인’ 톤과 무드로 맞춰졌는데, 이 때문에 ‘클래식’의 맥락에서 해당 공연을 감상하려는 관객은 묵직한 리버브와 딜레이에 휩싸인 음향이 낯설게 느껴졌을 것이다. 공연을 계속해서 보고 있노라니 데이빗 린치(David Lynch) 감독의 서스펜스 영화 <멀홀랜드 드라이브> 속 안개가 뿌옇게 쌓인 길이 떠올랐다. 간혹 사운드가 절정으로 치달을 때면 몽환적인 사운드가 환상 속 유토피아를 그리는 것 같았다. 장르를 융합시킨다는 것은 ‘양식’의 문제이기도 하지만 그 음악이 연주되는 ‘공간’과 그 음악의 ‘음향 세팅’에 관한 것이기도 하다는 것을 뼈저리게 느낄 수 있었다.

공연이 진행되는 동안 많은 이들이 ‘융합’이라는 기치를 눈앞에 보이는 ‘악기들’의 조합으로 상상했을 것이다. 이 경우 공연의 중심에 있었던 재즈 연주자 때문에 클래식 연주자가 소외됐다고 느꼈을 수 있다. 재즈 연주자들은 솔로 구간에서 자신의 개성을 맘껏 보여주었지만, 클래식 연주자들은 다소 수동적인 모습으로 반복되는 선율 등을 연주하는 것에 그쳤다. 또한 몇몇 곡에서 마주친 소위 ‘접신’의 순간에 그 절정을 이끈 것은 분명히 재즈 연주자였고, 클래식 연주자들은 이런 광경을 넋 놓고 바라보고 있었다. 일부 곡에서는 현악기 앙상블을 신디사이저가 대체해도 큰 무리가 없을 것 같았다. 별개로, 재즈 연주자들은 일단 즉흥연주를 시작하면 작품 고유의 모티브와는 거리가 있는 본인만의 프레이즈를 한참 동안이나 풀어냈고, 그러다가 원곡으로 복귀하기를 반복했다.

다만 시간이 지날수록 눈앞에 보이는 ‘악기들’의 이분법적 구도가 크게 중요하지 않다는 것을 알게 되었다. 오히려 이 공연 안에서 펼쳐진 융합이란 ‘미리 작곡된’ 그리고 ‘즉흥 연주된’ 음악 요소들의 충돌에 가까웠다. 연주자 개인의 개성이 강하게 표출되어 기타, 베이스, 보컬, 드럼, 색소폰, 여기에 솔로 바이올린까지 자기의 목소리를 분명히 냈다는 점도 주목할 만했다. 공연 전체는 클래식 음악의 ‘콘체르토’를 새로운 방식으로 구현한 것 같았다. 반복되는 리토르넬로는 사전에 작곡된 촘촘한 짜임새의 음향으로, 에피소드는 독주자들의 즉흥연주로 해석할 수 있었다.

무엇보다도 이번 공연에서 선보인 곡 하나하나의 완성도가 높았기에 그 자체로 양질의 작품을 발굴·육성하고자 하는 공연예술창작산실의 의도에 적합한 무대였다는 생각이 들었다. 특히 오예승의 음악에서 볼 수 있었던 반복하는 모티브와 복잡한 리듬 얼개, 그리고 일렉기타와 결합한 사운드 등은 짐짓 1980년대 이후 등장한 포스트 미니멀 음악과도 닿아있었다. 사실상 국내에서는 20세기 후반의 미국적인 음악양식이나 사운드로 곡을 쓰는 작곡가가 흔치 않음을 떠올려 보면, 이날 공연의 이런 참신한 시도가 눈에 띄었다. 한편 장윤성은 일반적인 재즈에 비해 훨씬 광대하고 입체적인, 특히 긴장도가 높은 음악을 창조했다. 이렇게 국내에서 찾아보기 힘든 사운드와 편성, 음향 세팅을 기반으로 기존의 클래식과 재즈에서 한발 더 나아간 음악을 제시했기에, ‘크로스 콘체르토 프로젝트’의 목적이 충분히 달성되었다고 볼 수 있을 것이다. (글 이민희/음악평론가)

2024년 4월호, "각자의 영역에서 확장해오는 시도들", 공연예술 창작산실 올해의 신작 '크로스 콘체르토 프로젝트' 리뷰, 「월간리뷰」.